確定申告の受付がいよいよ始まります。直前の2月12日(日)に「マイナンバー110番 無料相談ホットライン」が取り組まれました。主催は「共通番号制反対連絡会」です。

確定申告の受付がいよいよ始まります。直前の2月12日(日)に「マイナンバー110番 無料相談ホットライン」が取り組まれました。主催は「共通番号制反対連絡会」です。

電話を受けるのはマイナンバー問題に詳しい弁護士さんなど。

ある年金生活の女性から「申告書にマイナンバーを書かないといけないのでしょうか」との電話が。税務署の封筒に『マイナンバーの記載を!』と大きく印刷されていて心配になったそうです。

同じく「還付申告をするけど、マイナンバーを書きたくない。税務署に詮索されるのはイヤ」という電話も。

「番号記載が求められるが、税務署は書かなくても受理するし、不利益もないですよ」など、相談者によりそって、ていねいに応対していました。

ある男性は「マイナンバーカードは作成しないといけないのか。銀行にも言わないといけないか」と、朝一番に電話してきました。どちらも義務でなく、必要のないことを伝えました。

30代の女性は「母が、部屋を借りている不動産屋から『マイナンバーカードの裏表をコピーして送れ』と言われている」という相談も。「それは不動産屋の間違いです。断ってください」と伝えました。制度が誤って運用されている実態が垣間見えました。

そもそもマイナンバー制度は、情報漏えいも不正利用も防げないし(すでに発生しています!)、プライバシー権(憲法13条)の侵害です。「憲法違反だ」と全国で裁判まで起こっています。

こんな危険なマイナンバーを強要されることが本当に許されるでしょうか。

多くの人が「番号を書きたくない」「どうしたら」と思うのは当然です。

引きつづき民商のフリーダイヤルで相談受付中です。ぜひお電話を!

]]>

大阪・高槻民商 「肉匠 牛久」 布川 理久さん(精肉店)

長年の夢の実現 精肉店の開業

布川さんは、19歳から精肉店で修行をしました。24歳から京都で飲食店を始めましたが29歳で廃業し、再度精肉店で従業員として働きました。そのお店が廃業したので、勤めていた仲間と一緒に、2016年10月に精肉店「肉匠牛久」を開店。自称「肉マニア」のメンバー3名で営業しています。

精肉店の経営は、スーパーや老舗の精肉店、焼き肉屋などでこの業界の「い・ろ・は」を学んできた経験を活かしています。布川さん自身お肉が好きなので、色々なお店にも買いに行っています。お肉屋にはお肉の種類がたくさんあるのに、どれがどんな味なのか、どのような食感なのかではなく、値段で比較してこんな味だろうと、「お客さんの感覚でしか買えない」ことに疑問を持っていました。

自分でお店を始めたら、本当にお客さんが納得して、家に帰って食べた時に失敗しないお肉の買い方ができる店を作りたいと思い「肉匠牛久」を立ち上げました。

自分が売りたい こだわりのお肉

肉匠牛久は、お客さんがお肉を買って「失敗した」という思いを少しでも減らそうと、安すぎるお肉は販売せず、お客さんが買う前に味見ができるようにしています。その上で、「欲しいお肉は、これとこれ」と指定できるようにしています。また、その肉にあった焼き方や、味付け、裏技なども店員がレクチャーしています。気軽に立ち寄ってもらい、「あーおいしかった」と言える食卓を提供できるように、全力で取り組んでいます。

おいしい肉の提供は、「花乃牛」との出合いがあります。普通の牛は生まれてから30~35ヶ月のお肉の柔らかい時期に出荷されています。花乃牛は、35~45ヶ月経過したものを出荷します。牛主さんが、1頭ずつ飼育し、牛がストレスをもたないように、日常的な気配りや工夫、マッサージを行い大切に育てています。通常、成長して堅くなる時期にも、柔らかくおいしいお肉に成長します。布川さんはこうした手間暇かけたお肉を提供するために大量生産できない花乃牛に惚れ込み、販売しています。

また、お客さんに肉の「見える化」をして安心して購入できるようにしています。開店当初は、周辺にチラシを手まきして宣伝を行いました。毎月10日と25日を特売日として、まずは、お店に立ち寄ってもらう工夫をしています。安心しておいしい肉が買えるお店が評判になり、多くのお客さんが買いに来ています。

「堅い信用」をめざす商い

長年、いろいろなお店での経験や好きな肉をいろいろなお店に買いに行った経験を活かして、お客さんに「柔らかいおいしい肉を提供する。お店の見える化で安心して買っていただき、肉の食べる時の調味料のつける」など食べるお客さんの立場で、堅い信用を築く経営を進めています。従業員と日々ミーティングをして、販売・経営の強化もしています。食品表示偽装・産地偽装など食の安全や信頼が揺らいている今日に、いいものを提供することで信頼を築く「本物志向の商売」です。今後の夢は、「ホルモンのお店を出店したい」とのことです。

]]>茨木民商会員の50代のAさん(スナック)はエクセル会計(中小業者に向けてつくった民商の独自ソフト。会員は無料)でしっかり記帳しています。夫婦で営業している30代のBさん(飲食店)は税理士にしようか悩んでいたところ、知り合いから民商を紹介されて2年前に入会しました。パソコンが苦手で記帳が不安でしたが、入会してから班会でAさんがエクセル会計を親身になって教えてくれ、Bさんも励まされて頑張って続けられています。Bさんは「民商の班会はいろんな話が聞けて勉強になる」と皆勤賞です。Aさんのお店でやった1月の班会ではパソコンを持ち込んで、減価償却の計算や経費の計上もれなどもみんなで一緒にチェックをしました。

豊中民商の班会では、国税庁の回答「税務署はマイナンバーを記載しなくても申告書を受け付ける」こと「罰則も不利益もないこと」をみんなで確認。参加者からは「罰則はないとわかっていても、申告書でマイナンバーの欄を目の当たりにすると『書かなあかんのかな』と思ってしまう」「昔みたいに税務署に相談しに行っていたら、何も疑問に思わんと、言われるまま番号を買いとったやろなぁ」など不安な思いが出され、あらためてマイナンバー制度に反対しようと学習しました。

班会では役員や会員同士が教え合っています

]]>

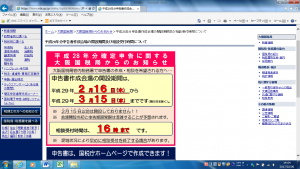

しかし、いま税務署は「スマート確定申告」と称して、自宅でのパソコン申告を推奨し、税務署へ来る人を減らそうとしています。具体的には、申告書作成会場の開設を2/16~3/15に短縮し、相談体制も縮小しています。

国税庁のHPでも・・・

「2/15以前は開設しておりません!!」

「相談受付時間は16時までです」

「混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合があります」

と、まるで「申告相談に来られるのは迷惑」と言わんばかり。

↓国税庁HPより

また、地域によっては申告相談、申告書作成は受け付けず、遠くの合同会場へ行くよう案内する税務署もあります(下記 国税庁HP「平成28年分申告書作成会場のお知らせ」参照)。

民商には「此花区に住んでいるのに去年は梅田まで相談に行かされた。行っても長蛇の列で2~3時間待ちは普通。順番が回ってきても、とてもゆっくり相談できる雰囲気ではない。今年も税務署は相談にのってくれないのか?」など納税者の方々から問い合わせが相次いでいます。

確定申告は住民税や国保料に連動し、融資の申し込みにも必要です。民商で安心・納得の申告をすすめましょう。税務署よりお近くの民商へご相談ください。

]]> 2年前に大阪市内で自動車整備を開業したAさん、昨年に初めての申告をおこないました。商売を始めたばかりで、帳面は自分なりに付けていたものの、申告の仕方がわからず税務署へ行きました。署員に言われるがまま、納得がいきませんでしたが申告をすませました。ところが、その後に届いた住民税と国保料の高さにビックリ。

2年前に大阪市内で自動車整備を開業したAさん、昨年に初めての申告をおこないました。商売を始めたばかりで、帳面は自分なりに付けていたものの、申告の仕方がわからず税務署へ行きました。署員に言われるがまま、納得がいきませんでしたが申告をすませました。ところが、その後に届いた住民税と国保料の高さにビックリ。

「今度は納得して申告をしたい。確定申告が国保料などに連動することも知らなかった」と建設業の友人に相談しました。その友人が民商の会員で、「計算の仕方や税金の仕組みとか、何でも丁寧に教えてくれるよ」と民商を紹介してくれました。民商で学習して昨年の申告を確認したところ、経費もれが見つかりました。Aさんは「もう2度とあんなことになりたくない」と民商に入会して、今年の申告に向けて準備をすすめています。

税務署は申告の相談体制を縮小しています。相談会場が減って開設時間も短縮、まるで「税務署に来られては困る!」と言わんばかりです。お近くの民商に相談して、安心・納得の申告をしましょう。

]]>